1.1 生活经历翻译的定义与范畴

生活经历翻译不只是文字转换。它涉及将个人故事、记忆片段、日常体验从一种语言文化环境移植到另一个完全不同的语境中。这些经历可能是一段童年趣事、一次难忘的旅行、家庭聚餐的温馨时刻,或是职业道路上的重要转折。

这类翻译往往游离在文学翻译与实用翻译的边界地带。它既需要保留原文的情感温度,又要确保信息在不同文化背景下的可理解性。我遇到过一位客户想要翻译祖父的战争回忆录,那些充满方言特色的叙述在直译中会失去原有的韵味,这让我意识到生活经历翻译的特殊性——它承载的是活生生的记忆。

1.2 翻译生活经历的实际应用场景

想象这些场景:移民家庭需要将祖辈的传记资料翻译给下一代阅读;跨国企业员工要理解不同国家同事分享的工作经历;留学生想要向家乡亲友描述海外生活的点点滴滴。这些都是生活经历翻译的典型应用。

实际工作中,这类需求比我们想象的更频繁。去年我协助翻译了一对夫妇的恋爱故事,他们计划在跨国婚礼上向双方亲友分享这段经历。那些充满文化特色的细节——初次约会的茶馆、定情信物的象征意义——都需要找到恰到好处的表达方式。

1.3 准确翻译生活经历的价值与意义

精准翻译生活经历的意义远超表面。它连接着不同文化背景下的人们,让个人故事成为跨越界限的桥梁。当一位中国母亲描述孩子第一次学步的喜悦能被英语读者真切感受,或者日本茶道大师的修行心得能引起西方读者的共鸣,这就是翻译创造的价值。

这类翻译保存的不仅是文字,更是情感和记忆的延续。它让个人历史不至于因语言障碍而消失,让文化多样性在交流中得以存续。或许某天,你翻译的一段平凡生活经历,会成为他人理解另一个文化的窗口。

2.1 文化差异与背景知识的传递

文化背景像空气一样无处不在却难以捉摸。翻译生活经历时最棘手的莫过于那些根植于特定文化的概念。比如中文里的“青梅竹马”,直译成英文就失去了两小无猜的意境;而英文的“serendipity”在中文里也找不到完全对应的词汇。

我记得翻译过一位日本老人的回忆录,其中提到“倾听风铃的声音治愈心灵”。在日语文化中,风铃与夏日、怀旧紧密相连,但直接翻译可能让不熟悉此文化背景的读者感到困惑。这种情况下,译者需要在保留原意和确保可读性之间找到平衡点。

2.2 情感色彩与个人体验的表达

每个人表达情感的方式都带着母语的烙印。中文可能用“心里暖暖的”描述感动,而英文更倾向说“touched my heart”。这些细微差别直接影响读者对原文情感的理解。

曾经处理过一份描述失去亲人痛苦的手记。原文用“空荡荡的房间像被抽走了灵魂”这样诗意的中文表达,直译成英文会显得突兀。最终选择用“the empty room echoed with absence”来传达相似的情感重量。这种转换需要译者对两种语言的情感表达方式都有敏锐的感知力。

2.3 语言习惯与表达方式的转换

每种语言都有其独特的节奏和结构。中文善用四字成语和对仗,英文则偏好从句和逻辑连接。生活经历翻译不是简单的词对词转换,而是整个思维方式的重新组织。

比如中文常说“我去超市买了牛奶、面包,还有鸡蛋”,在英语中更自然的表达是“I went to the supermarket and bought milk, bread, and eggs”。这些看似微小的调整实际上反映了不同语言群体的思维习惯。忽略这些差异的翻译读起来会像穿着不合身的衣服——虽然能遮体,但总显得别扭。

2.4 特定时代背景的准确还原

生活经历往往深深烙着时代的印记。翻译上世纪中国的回忆录时,“粮票”、“单位分房”这些概念需要恰当处理,单纯音译会让年轻的外国读者完全摸不着头脑。

处理过一份描述改革开放初期生活的文稿,其中提到“第一次看到牛仔裤时的惊讶”。对当代年轻人来说,牛仔裤稀松平常,但在那个特定历史时刻,它象征着外部世界的冲击。翻译时不得不添加简短的时代背景说明,否则原文的时代感就会丢失。这种时代隔阂让生活经历翻译更像是在不同时空之间搭建桥梁。

3.1 文化元素的恰当处理策略

文化元素就像菜肴中的香料,放得太多会掩盖原味,放得太少又失了风味。处理文化专有项时,译者需要像个细心的厨师,懂得何时保留异域风情,何时进行本土化调整。

我翻译过一篇关于中国春节的回忆文章,原文提到“年味”。这个词承载着鞭炮声、饺子香和全家团聚的复杂意象,直译成“New Year atmosphere”显得单薄。后来尝试用“the unique festive ambiance of Chinese New Year”配合简短解释,既保留了文化特色又确保了可读性。这种处理方式让外国读者能够感受到节日的独特氛围,而不仅仅是知道有个节日存在。

文化隐喻的转换需要格外用心。中文说“像热锅上的蚂蚁”,英文对应“like a cat on hot bricks”。虽然动物不同,但传达的焦躁情绪是一致的。这种情况下,替换比喻意象比直译更能让目标读者产生共鸣。

3.2 保持原文情感基调的方法

情感是生活经历的灵魂,而语言是情感的载体。保持情感基调的关键在于捕捉文字背后的情绪温度,而不是机械复制表面词汇。

有位作者描述自己收到大学录取通知书时“手在发抖,心跳得像打鼓”。如果直译成“hands shaking, heart beating like drum”会显得生硬。改用“my hands trembled as my heart pounded with excitement”就自然传达了那种激动和紧张。这里添加的“with excitement”是基于上下文的情感推断,这种微调让情感表达更加准确。

声音和节奏也能传递情感。原文如果是急促的短句,翻译时保持这种节奏感;如果是舒缓的长句,就不要拆分成零碎的短语。情感存在于语言的音乐性中,这点经常被忽视。

3.3 本土化与异化策略的平衡运用

本土化和异化就像翻译天平的两端,过度偏向任何一方都会失去平衡。好的译者懂得在两者间灵活切换,就像熟练的舞者知道何时领舞、何时跟随。

处理文化负载词时,我倾向于采用分层策略:首次出现时适当异化并加简要解释,后续出现时则可以使用更本土化的表达。比如翻译“关系”这个词,第一次出现时用“guanxi (personal connections)”的格式,后面再出现就直接用“connections”,这样既引入了文化概念,又保证了阅读流畅度。

度量衡和时间的转换需要格外谨慎。把“三里路”直接换算成“1.5公里”可能失去原文的乡土气息,但完全不转换又会造成理解障碍。这种情况下,保留原单位并加括号说明通常是最佳选择。这种平衡本质上是在尊重原文和照顾读者之间找到的那个甜蜜点。

3.4 上下文连贯性的构建技巧

生活经历的叙述往往不是线性展开的,而是充满回忆、倒叙和情感跳跃。翻译时需要重建这种看似随性实则精心编织的叙事脉络。

代词和指代关系的处理特别重要。中文经常省略主语,依靠上下文理解,而英文需要明确的主谓结构。翻译时要像修复古画一样,小心补全那些隐含的逻辑连接,又不能留下明显的修补痕迹。

时间线索的梳理也很关键。中文可能用“那年春天”开启回忆,英文需要更明确的时间定位。但过度使用“in the spring of that year”会显得机械。有时候,通过动词时态和副词的自然搭配就能暗示时间流转,这种隐性的连贯性处理让译文读起来更自然流畅。

段落之间的过渡需要用心设计。原文可能通过情绪或意象自然转折,翻译时要找到对应的语言手段实现同样平滑的过渡。这需要译者不仅理解字面意思,更要把握整篇文章的情感流动和思维走向。

4.1 童年回忆与成长经历的翻译

童年记忆里总有些独特的味道和声响,这些感官细节在翻译时最容易丢失。我处理过一篇关于北方农村童年的文章,作者写到“奶奶蒸的馒头带着柴火的香气”。如果直译成“steamed buns with firewood smell”,英语读者可能会联想到烟熏味,而原文想表达的其实是那种灶台特有的温暖香气。

后来用了“the distinct aroma of steamed buns cooked over a wood-fired stove”,加上“reminiscent of warmth and simplicity”的补充说明,才算捕捉到那种怀旧的情感色彩。童年记忆的翻译难点在于,那些看似普通的细节都承载着特定的文化记忆。

方言和儿语的转换也需要特别处理。有篇文章提到孩子叫外婆“姥姥”,这个称呼比“grandma”更亲昵。我保留了“laolao”的音译,但在首次出现时标注了“maternal grandmother”的解释。这种处理既保留了亲昵感,又确保了理解。有时候,童年记忆中的特殊称呼就像老照片的一角,保留原样反而更有味道。

4.2 旅行见闻与文化体验的翻译

旅行见闻的翻译最考验文化背景知识的传递。去年我翻译一篇西藏游记时遇到“转经”这个词,它不仅是宗教行为,还包含着循环、祈福等复杂含义。简单译成“prayer wheel turning”会丢失太多内涵。

最终采用了“circumambulating while spinning prayer wheels”的译法,并补充了“a devotional practice involving walking clockwise around sacred sites”。这种解释性翻译虽然稍显冗长,但能帮助读者理解行为背后的文化意义。旅行翻译就像给朋友看旅行照片,不仅要展示景象,还要讲述背后的故事。

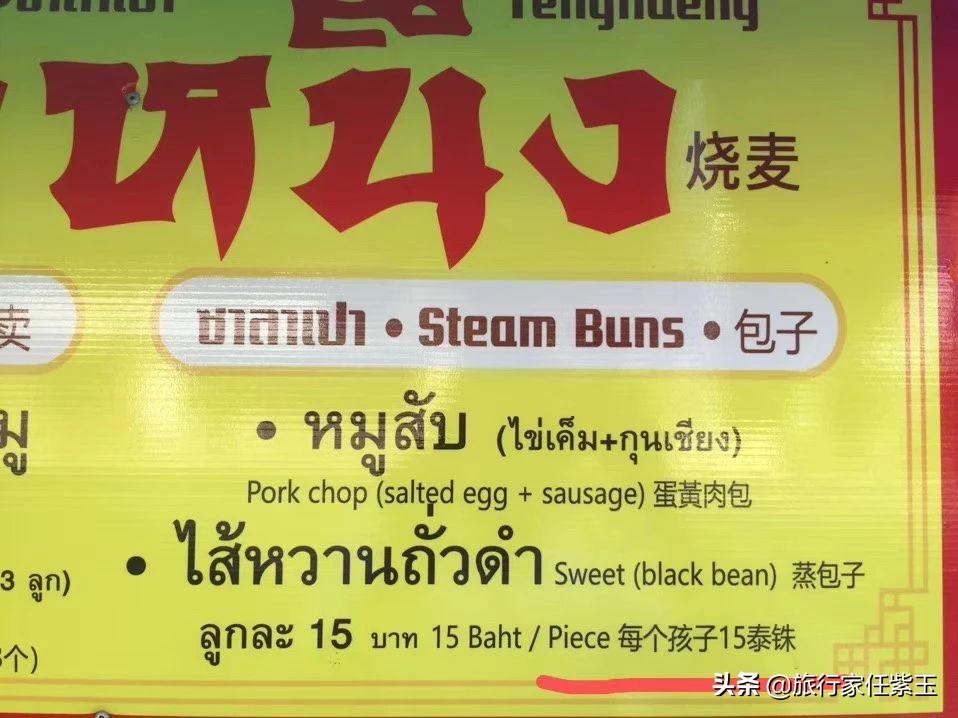

地方特色小吃的命名也很有意思。“麻辣烫”直接音译成“malatang”现在已经很常见,但最初接触的译者可能会纠结于是保留异域风情还是解释为“spicy hot pot”。我的经验是,随着文化交流的深入,越来越多的特色词汇可以直接音译,就像“sushi”“taco”那样成为通用词。

4.3 家庭故事与亲情表达的翻译

家庭故事里那些微妙的情感暗示,往往是翻译中最难把握的部分。中文里“孝顺”这个词,远不是“filial piety”能够完全涵盖的。它包含着尊重、照顾、体谅等多重含义,还有那种代际之间的情感纽带。

我翻译过一封家书,其中写道“你爸最近腰不太好,但还是一大早就去公园遛弯”。这句话表面是陈述事实,实则透着关切和心疼。英文处理成“Your father's back has been bothering him lately, yet he still goes for his morning walk in the park”后,通过“yet”这个转折词和“bothering”这个选词,隐约传达了那种既担心又理解的心情。

亲属称谓的翻译经常需要创造性处理。中文里“表哥”“堂姐”区分得很清楚,英文却只有“cousin”。有时候需要根据上下文补充说明关系,比如“my cousin on my father's side”。这种细节在家庭故事中很重要,因为人物关系本身就是叙事的一部分。

4.4 职业发展与人生转折的翻译

职业经历的翻译需要准确还原特定行业的语境。我接触过一篇程序员的自述,里面提到“996工作制”。这个数字组合对中文读者来说立即能联想到高强度的工作状态,但直译成“996 work schedule”对不熟悉中国互联网文化的读者来说就缺乏冲击力。

后来采用了“the grueling 996 work schedule (9am-9pm, 6 days a week)”的译法,既保留了原词的形式,又通过解释和形容词传达了其中的艰辛。职业术语的翻译就像专业对话,既要准确又要让外行能理解个中滋味。

人生转折点的描述往往充满隐喻。有篇文章把辞职创业形容为“跳出舒适圈”,英文对应“step out of one's comfort zone”已经是个固定表达。但原文那种既兴奋又忐忑的心情,需要通过动词和副词的选择来强化,比如“bravely stepping out of that familiar comfort zone”,一个“bravely”就让情感层次更丰富了。

这些案例让我意识到,生活经历的翻译本质上是在搭建理解之桥。好的译文能让不同文化背景的读者不仅明白发生了什么,更能感受到讲述者的心跳。

5.1 建立跨文化理解能力的方法

跨文化理解不是一朝一夕能掌握的。我刚开始做翻译时,以为多读几本文化理论书就够了。直到有次把中文的“客气”直接译成“polite”,完全丢失了那种既热情又保持适当距离的微妙感。后来在英语社区住了半年,才真正体会到不同文化中人际交往的温差。

现在我会定期参加跨文化交流活动,哪怕只是在线上和不同国家的朋友聊天。上个月和一位巴西译者讨论“saudade”这个词,它描述的那种甜蜜又忧伤的怀念,让我联想到中文的“惆怅”,但又不太一样。这种直接的文化碰撞比任何教科书都来得生动。

观看原声影视作品也是个好办法。不只看情节,更留意角色之间的互动方式、幽默感的表达、甚至沉默的意味。日剧里的“读空气”和英剧里的“understatement”,都是语言之外的文化密码。理解这些细微差别,翻译时才能准确传递那些“只可意会”的内容。

5.2 积累生活经验词汇与表达

我的手机里有个专门的备忘录,记录各种生活场景的特色表达。菜市场的吆喝声、地铁里的广播提示、朋友间的玩笑话——这些都是活的语言素材。上周在公园听到一位老人说“这天气真是二八月乱穿衣”,立刻记下来,思考如何传达这种季节交替的微妙。

分类整理特别重要。我会按场景建立词汇库:家庭生活、工作场合、休闲娱乐、情感表达...每个类别下再细分。比如“烹饪”下面,不仅有“炒”“炖”“蒸”这些基本技法,还有“火候”“入味”这类抽象概念。积累到一定程度,遇到任何生活场景的翻译都能快速找到合适的表达。

阅读原版文学作品是另一个词汇来源。不同作家描述相似体验时用的词汇各不相同,这种多样性正是翻译需要的弹药库。记得读一位美国作家描写童年夏天的段落,他用“languid”形容午后的炎热,比简单的“hot”准确太多了。

5.3 翻译练习与反馈改进策略

翻译需要持续练习,但盲目练习效果有限。我给自己定了个“三遍练习法”:第一遍快速翻译,捕捉整体感觉;第二遍精修,斟酌每个用词;第三遍放几天后再看,总能发现可以改进的地方。这个方法帮我养成了反复推敲的习惯。

寻找合适的反馈渠道很关键。我加入了一个译者交流群,大家定期互相点评译文。刚开始听到批评确实不太舒服,但正是这些直言不讳的意见让我的翻译越来越精准。有次我把“他心里七上八下的”译成“he felt anxious”,群里的英国朋友建议用“his heart was in his mouth”,确实更生动形象。

回译练习也是个有趣的自我检验方式。把译文请不懂原文的人翻回中文,看看和原文有多大差距。这个过程中暴露的问题,往往是自己意识不到的盲点。几次练习下来,对中英文表达差异的敏感度明显提高了。

5.4 利用工具辅助翻译的技巧

工具要用得巧,不能完全依赖。我习惯先自己翻译,再用工具查漏补缺。比如处理方言时,会先用常规方法翻译,然后查证目标语言中是否有对应的口语表达。有次翻译四川话“巴适”,试了几个版本都不满意,最后在方言词典里找到“right cozy”这个英式表达,味道才对。

平行文本的参考价值被很多人低估。翻译婚礼场景时,我会同时找几篇英文的婚礼描写,比较他们如何表达喜悦和感动。这种横向参考能帮你跳出字面对应的局限,找到更地道的表达方式。工具提供的是选项,最终选择哪个,还得靠译者的判断。

最近开始用语音输入来初翻口语化内容,发现能更好地保留谈话的节奏感。书面翻译容易把活的语言变死,而边说边译能捕捉到那些自然的停顿和语气变化。科技确实能给翻译带来新的可能,关键在于如何让它为你所用而不是被它牵着走。

翻译能力的提升就像酿酒,需要时间沉淀。那些看似琐碎的练习和积累,终会在某个翻译时刻绽放光彩。