生活经验交流就像是在迷雾中点亮的一盏灯。记得我刚搬进新小区时,完全不知道哪里买菜最新鲜,哪家理发店手艺最好。直到在社区微信群看到邻居分享的购物攻略,才恍然发现原来生活智慧就藏在日常交流中。

生活经验交流的重要性

每个人都是独特的生活实践者。我们积累的经验可能帮助他人少走弯路,他人的教训也可能成为我们的前车之鉴。这种知识传递让生活变得更从容。

生活经验交流构建起隐形的支持网络。从育儿心得到家政技巧,从健康管理到理财规划,这些看似琐碎的经验往往比教科书上的理论更贴近实际需求。我有个朋友通过妈妈群学到的婴儿护理技巧,比读十本育儿书都管用。

交流渠道的发展历程

二十年前,人们主要依靠面对面交流获取生活经验。街坊邻居的茶余饭后闲聊,亲戚朋友间的经验传授,构成了主要的信息来源。

随着互联网兴起,BBS论坛成为第一代线上经验交流阵地。我记得第一次在装修论坛看到网友分享的避坑指南,那种“原来还可以这样”的惊喜至今难忘。

移动互联网时代彻底改变了经验分享方式。智能手机让随时随地记录和分享成为可能,短视频平台让复杂的操作变得直观易懂。现在连我七十岁的母亲都会在抖音上学做新菜式。

选择合适渠道的关键因素

考虑你的交流目的。是想快速解决具体问题,还是希望建立长期的交流关系?专业问答平台适合前者,兴趣社群更适合后者。

匹配内容形式与个人习惯。文字型的人可能偏爱论坛和社群,视觉型的人可能更倾向视频平台。我发现自己通过视频学习的烹饪成功率明显更高。

注意信息的可信度。多渠道验证是个好方法,特别是涉及健康、财务等重要领域时。看到某个生活妙招后,我通常会再看看其他来源的反馈。

交流的即时性也很关键。有些问题需要快速响应,比如家电突然故障时的应急处理;有些则可以慢慢讨论,像家居装修的长期规划。

数字时代把生活智慧的传递搬到了云端。上周我尝试做酸菜鱼,在几个平台同时搜索做法,结果发现每个平台给出的建议角度完全不同——这让我意识到不同类型的线上平台确实各具特色。

社交媒体平台

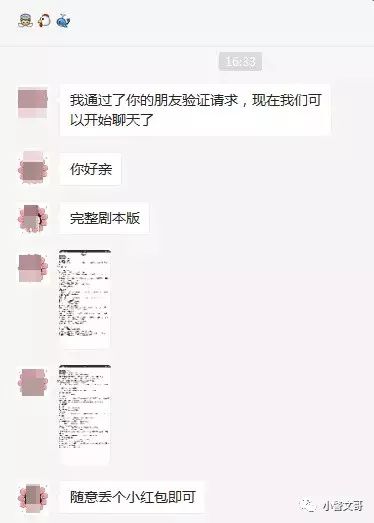

微信朋友圈和群聊像是数字时代的邻里茶座。熟人间的经验分享自带信任背书,我经常在家庭群里看到表姐分享的育儿心得,那种真实感是其他平台难以复制的。

微博超话和话题标签把陌生人围绕共同兴趣连接起来。养宠、健身、美食等垂直领域聚集了大量实践者,去年我家的猫咪生病时,就是在宠物超话里找到了靠谱的兽医推荐。

Facebook群组和Instagram社区则更具国际化视野。关注的一位家居博主经常分享北欧生活技巧,那些简约实用的创意给我的家居布置带来不少灵感。

专业经验分享社区

小红书把经验分享做成了视觉盛宴。图文并茂的“笔记”形式特别适合展示操作流程,从化妆品测评到旅行攻略,每一步都能清晰呈现。我按照上面的攻略布置生日派对,效果出乎意料地好。

知乎专栏深耕深度内容。专业人士的长期经验沉淀在这里形成体系,比如一位会计师写的家庭理财系列,帮我理清了很多模糊的财务概念。

豆瓣小组保持着独特的文化氛围。那些小而美的兴趣小组里,成员们的分享格外真诚。我在“极简生活”小组学到的收纳技巧,让我的小公寓空间利用率提升了一倍。

问答类平台

知乎问答擅长解决“为什么”的问题。当我想了解某种现象背后的原理时,这里总能找到详尽的解析。去年选购空调时,一位暖通工程师的答案让我明白了不同型号的核心差异。

百度知道更贴近日常生活查询。虽然内容深度有限,但应对“怎么办”类的问题相当高效。查询公交路线、办事流程这类信息时,它往往能给出最直接的答案。

海外流行的Quora则提供了跨文化视角。同样关于家庭教育的问题,你能看到来自不同国家父母的处理方式,这种对比特别启发思考。

视频分享平台

抖音、快手让经验传递变得生动直观。修理小家电、快速整理衣物这些技能,看一遍视频比读十段文字更易掌握。我按照短视频教程自己更换了手机电池,省下了不少维修费。

B站逐渐成为技能学习宝库。那些长达几十分钟的详细教程,适合需要系统学习的技能。跟着UP主学摄影后期处理的经历让我发现,原来专业技巧也可以如此平易近人。

YouTube覆盖了几乎所有的生活领域。从家居改造到园艺种植,全球创作者的分享打破了地域限制。跟着一位台湾博主学做的卤肉饭,成了我家招待客人的保留菜式。

这些平台共同构成了当代人的生活智囊团。每个平台都在以自己独特的方式,让那些藏在日常生活中的智慧得以传递和延续。

数字世界再便利,也替代不了面对面交流时那种温度。上周社区举办的旧物改造工作坊里,邻居手把手教我修复一把老椅子,那种触手可及的经验传递,是任何屏幕都无法给予的。

社区活动与邻里交流

社区中心就像现实版的生活百科书。每月举办的亲子活动、健康讲座、手工课程,把拥有共同需求的居民自然聚集。去年参加的家常菜分享会,几位阿姨传授的炖肉秘诀,让我这个厨房新手终于掌握了火候的奥秘。

楼道里的偶遇常常藏着意外收获。早晨遛狗时和楼下退休教师聊天,得知的阳台种植技巧,比任何网络教程都更适应当地气候。这种随性的交流,往往能解决那些搜索引擎都难以精准回答的生活小难题。

社区布告栏依然保持着独特的生命力。上面张贴的二手物品交换、技能互助信息,构建起最接地气的资源共享网络。通过布告栏找到的钢琴调音师傅,用二十年经验听出了连我都未察觉的音准问题。

兴趣小组与俱乐部

读书会的深度交流无可替代。我们每月聚在社区图书馆,讨论的不仅是书的内容,更是各自的生活感悟。有位会员分享的时间管理方法,融合了她作为单亲妈妈的独特经验,让我重新审视了自己的生活节奏。

运动社团把技能学习变成快乐社交。羽毛球俱乐部里,从握拍姿势到战术配合,老队员的现场指导比视频教学直观得多。那个纠正我反手动作的大叔,用简单比喻就点破了困扰我多年的技术瓶颈。

手工艺工作坊创造着沉浸式学习体验。陶艺班上,老师能立即发现我捏陶时的手指问题,这种即时反馈是线上课程难以实现的。完成的第一个陶杯虽然歪斜,却承载着整个班级的鼓励与指导。

工作场所经验分享

办公室茶水间堪称非正式课堂。同事间随意的聊天经常涉及理财、育儿、装修等生活话题。财务部王姐在某次午餐时分享的退税技巧,帮我合理合法地省下了不少钱。

企业内训有时会延伸至生活领域。我们公司请来的健康管理师,教授的办公室拉伸动作简单有效,明显缓解了我的颈椎不适。这种专业指导针对职场人群的特殊需求,实用性特别强。

跨部门合作带来思维碰撞。和市场部合作项目时学到的沟通技巧,意外地改善了我的家庭关系。工作场景中磨练出的能力,往往能迁移到生活的各个角落。

教育培训机构

成人夜校保持着独特的魅力。那里不仅有技能培训,更是不同行业从业者的交流平台。摄影班上认识的医生同学,分享的用光技巧居然借鉴了手术室的无影灯原理,这种跨界思维令人拍案叫绝。

社区大学的短期课程设计贴心实用。我参加的“家庭急救培训班”,老师用真实案例讲解应急处理,同学们互相练习包扎手法。结业后我们建了个微信群,至今还在分享各自的健康管理经验。

职业技能培训常有意料之外的收获。考取咖啡师证时,导师传授的咖啡豆保存方法,经过改良后被我用于家里的干货储存。专业领域的知识经过转化,往往能解决日常生活的类似问题。

这些面对面的交流场所,像城市的毛细血管般深入生活肌理。它们用最原始却最有效的方式,让经验在人与人之间自然流淌,维系着社区应有的温度与活力。

记得刚开始使用经验分享平台时,我像只无头苍蝇在各个网站间乱转。直到有次在亲子论坛遇到位热心妈妈,她简单几句话就帮我理清了思路:“找对地方比盲目发问更重要,就像去医院要挂对科室一样。”

如何选择合适的交流平台

观察平台的“气味”很重要。就像走进一家店能感受到它的氛围,每个交流平台都有独特的气质。专业育儿论坛里连表情包都透着严谨,而短视频平台的经验分享则像朋友间的闲聊。我通常会在决定深度使用前,先潜水观察几天,看看这里的讨论是否契合自己的需求。

匹配度比知名度更关键。曾经为了装修问题,我同时尝试了专业家装论坛和综合性社交平台。结果发现在专业论坛,一个关于墙面防潮的细节问题,半小时内就收到五位装修老师的专业解答;而在综合平台,类似问题往往被淹没在信息流里。

平台的专业细分值得关注。现在很多大平台内部都有垂直社区,就像商场里的专卖店。某次想了解徒步装备保养,在户外运动专属板块获得的建议,比在通用问答区得到的回复精准得多。那些细分领域的讨论区,参与者往往都是真正实践过的行家。

分享经验的技巧与注意事项

讲故事比列清单更有感染力。我发现用“上周我做某某事时遇到什么情况,试了哪些方法,最后怎样解决”的叙事结构,比单纯罗列步骤更能引发共鸣。有次分享厨房收纳经验时,加入了自己与杂乱抽屉“斗争”的小故事,意外收获了很多类似经历的网友互动。

适度保留比全盘托出更聪明。分享菜谱时,我会留一两个关键调味技巧作为“独家秘方”;介绍工作方法时,保留核心创意思路。这种有所保留的分享,既提供了实用价值,又为深度交流留下空间。去年在摄影群用这种方式结识的几位摄友,后来成了固定外拍伙伴。

设定期望值能减少不必要的困扰。现在我会在经验分享开头注明“个人体会,仅供参考”,结尾加上“欢迎交流不同做法”。这个小习惯帮我过滤掉很多抬杠评论,让交流聚焦在实质内容上。毕竟网络交流中,明确边界对双方都是保护。

获取有价值信息的方法

培养辨别“信号与噪音”的能力。在信息过载的时代,我学会了快速扫描关键词:具体数据、实操步骤、亲身经历这些是“信号”;泛泛而谈、绝对化断言、过度情绪化表达则多是“噪音”。某次查询健身计划时,那个详细记录三个月变化过程并附数据的回答,比一堆“亲测有效”的空洞推荐更有参考价值。

交叉验证成为我的习惯动作。就像做文献综述,重要的生活决策我会在多个平台比对信息。准备自驾游路线时,旅游论坛、地图软件、短视频平台的攻略各有所长,综合起来才能拼出完整图景。这种多源验证的方法,帮我避开了不少单一信息源的陷阱。

关注持续输出优质内容的分享者。平台上总有些“宝藏用户”,他们的回答往往有理有据、条理清晰。我会收藏这些人的主页,定期查看更新。两年前关注的一位家居博主,从最初的装修分享到现在的软装搭配,跟着他的成长轨迹,我也学到了系统的居家知识。

建立长期交流关系

真诚互动是关系的基石。在论坛里,我会认真回复每个用心的评论,即使对方观点不同。有次关于教育方法的讨论中,我与一位持相反意见的家长进行了十几轮友好交流,最后我们互相取长补短,至今还保持着联系。这种基于尊重的交流,往往能结出意外的果实。

创造价值交换的契机。当我从某个分享中受益后,会主动反馈实践结果。去年采纳了一位花友的施肥建议,月季花开得特别好,我把成果照片发给他看,这种正向回馈让我们的交流从单次提问升级成了长期互助。现在遇到园艺问题,第一个就想找他商量。

线下延伸强化线上连接。合适的时机将线上关系延伸到线下,能大大增强信任度。读书会认识的几位书友,从线上讨论发展到定期线下聚会,交流内容也从书籍拓展到生活各个方面。这种多维度的了解,让我们的经验分享更加深入和个性化。

用好这些方法后,我发现经验交流不再是简单的问答,而成了持续生长的知识网络。每个优质连接都像投进池塘的石子,涟漪会不断扩散,最终回馈给自己更丰富的生活智慧。